Lun 29 Sep 2008

Científicos españoles descubren en el espacio moléculas clave para la formación de la vida

Astrofísica , Enlaces , EvoluciónSin cometarios

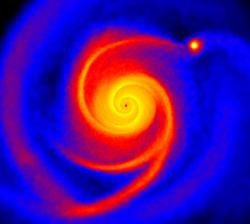

Un equipo de investigadores liderados por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha logrado detectar naftaleno, una molécula clave para el desarrollo de la vida, en el espacio, a 700 años luz de la Tierra.

Esta molécula es una de las de mayor complejidad halladas hasta la fecha en el medio interestelar. El naftaleno, combinada con agua, amoníaco y la radiación ultravioleta, produce una gran parte de los aminoácidos fundamentales para el desarrollo de la vida.

Su detección sugiere que una parte importante de los componentes clave en la química prebiótica terrestre podrán haber estado presentes en el material a partir del cual se formó el Sistema Solar.

Los investigadores del IAC Susana Iglesias Groth, Arturo Manchado y Aníbal García, en colaboración con Jonay González, del Observatorio de París, y David Lambert, de la Universidad de Texas, acaban de publicar estos resultados en la revista especializada ‘Astrophysical Journal Letters’.

Esta molécula clave para el desarrollo vital se ha descubierto en una región de formación estelar de la constelación de Perseo, en dirección a la estrella Cerenis 52. Susana Iglesias Groth, investigadora del IAC, explicó el lugar donde fue hallada: “hemos detectado la presencia de naftaleno en una nube de material interestelar a unos 700 años luz de distancia de la Tierra”.

La investigadora Iglesias Groth añadió que se pretende “investigar si existen otros hidrocarburos más complejos en esa misma región y también la presencia de aminoácidos”.

Más información: http://www.elmundo.es

David Galadí-Enríquez nació en Córdoba (España) en el año 1969. Su interés por la Astronomía comenzó cuando era muy joven, gracias a la lectura de las obras de Josep Comas Solà y de Carl Sagan. Observa activamente el firmamento desde la edad de catorce años. Cursó sus estudios de licenciatura en física (1987-1992) en las universidades de Granada (primer ciclo) y Barcelona (segundo ciclo). Ejerció como profesor de bachillerato en Barcelona. Posteriormente inició su trabajo como investigador predoctoral en el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, con una tesina sobre fotometría de asociaciones estelares y una tesis doctoral (defendida en 1998) sobre astrometría y fotometría de cúmulos estelares abiertos. Ha sido profesor asociado en la Universitat de Barcelona, donde

David Galadí-Enríquez nació en Córdoba (España) en el año 1969. Su interés por la Astronomía comenzó cuando era muy joven, gracias a la lectura de las obras de Josep Comas Solà y de Carl Sagan. Observa activamente el firmamento desde la edad de catorce años. Cursó sus estudios de licenciatura en física (1987-1992) en las universidades de Granada (primer ciclo) y Barcelona (segundo ciclo). Ejerció como profesor de bachillerato en Barcelona. Posteriormente inició su trabajo como investigador predoctoral en el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, con una tesina sobre fotometría de asociaciones estelares y una tesis doctoral (defendida en 1998) sobre astrometría y fotometría de cúmulos estelares abiertos. Ha sido profesor asociado en la Universitat de Barcelona, donde